新着記事をみる

人気記事をみる

質疑応答をみる

よる様 あらそうでしたか。 その感じですと、少し高いかもしれません。 GAL…

詳しくご回答ありがとうございます! とても参考になりました。 あれから自分…

よる様 G-590は当記事作成時にはなかった新しいモデルみたいですね。 オールブ…

よる様 あらそうでしたか。 その感じですと、少し高いかもしれません。 GAL…

詳しくご回答ありがとうございます! とても参考になりました。 あれから自分…

よる様 G-590は当記事作成時にはなかった新しいモデルみたいですね。 オールブ…

Dellのモニターは、本体のボタン操作で様々な設定を変更できる。

以前Pシリーズの設定について解説したが、今回は改めてUシリーズのメニュー項目をすべて解説した。

Pシリーズよりも便利な機能がかなり増えており、さすがハイエンドモデルといったところだ。

さらにDellには、モニターをパソコンから操作できる専用アプリ「Display Manager」がある。

基本的にUシリーズは全機種対応、Pシリーズ以下は一部のモデルのみ対応している状況だ。

お持ちのモニターが対応している場合は、以下の解説もあわせて参考にしてほしい。

EIZOモニターの解説はこちら

\11月4日 23:59まで/

\11月4日 23:59まで/

最近のモデルは、モニター裏のジョイスティック操作が主流。

少し古いモニターは下部のボタン操作。

上下左右の動きと中央ボタンはメニューランチャーの表示と確定操作を行える。

メニューを閉じたい時は消えるまで「前」を連打。

ジョイスティック中央ボタンでメニューランチャーを表示したら、上に動かしてメインメニューを開こう。

当サイトでは上から順でなく、効率的な設定順に解説している。

まずはMenu設定から行おう。

言語やメインメニューの表示時間を変更できる。

一番上のMenu>Language>「日本語」を選択。

設定中のメインメニューがすぐ消えないように、タイマーを最長の60秒に変更しよう。

タイマー>60sまで上げる(ジョイスティックは上を押しっぱなしでOK)

誤操作防止のため、電源ボタンはロックしておこう。

ロック>電源ボタンを選択。

「はい」を選択

ロック後は鍵アイコンが表示され、電源ボタンが無効化される。

メインメニューはとりあえず一番濃くしておくと見やすいのでおすすめ。

透明度>0%まで下げる。

回転は、メインメニューの向きを変更できる項目。

モニターを縦向きにして使うなら、メニューの向きも合わせよう。

ディスプレイ設定は、アスペクト比やモニターの応答時間を設定できる。

特に複数モニターを利用している方は、モニター同士のアスペクト比は合わせよう。

アスペクト比とは、画面の縦横比のこと。

基本は16:9に設定しよう。

アスペクト比がズレていると、写真や動画なら歪みや画質の低下に繋がり、ゲームは視野が狭くなり、文章はレイアウトが崩れたりする。

シャープネス設定は、画面の輪郭に影響する。

70〜80%くらいがおすすめだ。

シャープネスが適切でないと、文字や画像が粗くなったり、画面にちらつきが発生する。

応答時間は、画面の滑らかさの設定。

通常にするメリットはないため、高速にしておこう。

Smart HDRは、映像をより美しく、リアルに表現するための機能だ。

4つの選択肢があり、モニターの利用目的により適切な選択肢が変わる。

ただしデメリットもあるため、ポイントを押さえておこう。

| SDR(旧方式) | 項目 | HDR |

|---|---|---|

| 最大100nit | 輝度の範囲 | 最大10,000nit |

| 最大256段階 | 明暗差 | 最大4,096段階 |

| Rec.709 | 色域 | Rec.2020 |

文章やネットサーフィンが主な目的ならこれ。

輝度が控えめで目に優しく、長時間の作業に向いている。

ただ本来の色味と変わってしまう可能性があるため、カラーグレーディングや正確な色が必要な場面には適さない。

映画鑑賞や動画編集がメインならこれ。

輝度が高く、全体的に青白く表示される。

その分目が疲れやすくなるため、長時間の作業には向かない。

ゲーム目的ならこれ。

暗いシーンも鮮やかに表現できるため、より没入感を味わえるだろう。

ただし、ゲーム側がHDRに対応している必要と、ゲームによって別途設定が必要な場合がある。

モニター性能を最大限引き出すならこれ。

コントラスト比を活かし、もっともダイナミックな表現を実現する。

その反面、消費電力や発熱量も多くなるため、常時利用するのは非推奨。

HDR機能が必要ない方。

従来のSDR映像と同じように表示され、省電力。

目の負担が抑えられるため、夜間作業に向いている。

それぞれのモード切り替え時、数秒モニターがOFFになるため、タブ配置などが崩れてしまう。

多面モニター環境だとこれが非常に面倒。

そのほかHDRモード時は、輝度調整はできずコントラストのみ可能。

画像だと分かりづらいかもしれないが、コントラストを50%くらいまで下げると、画面全体が青みがかってしまい使い物にならん。

特に黒色が非常に見えづらい。

コントラストを100%近くまで上げれば問題ないが、それだと夜間作業時は明るすぎて目が疲れるのよ…。

なので俺は普段OFFにして、正確な色が必要なときだけONにしているよ

2つのデメリットが厄介すぎるので使い方にクセあり…

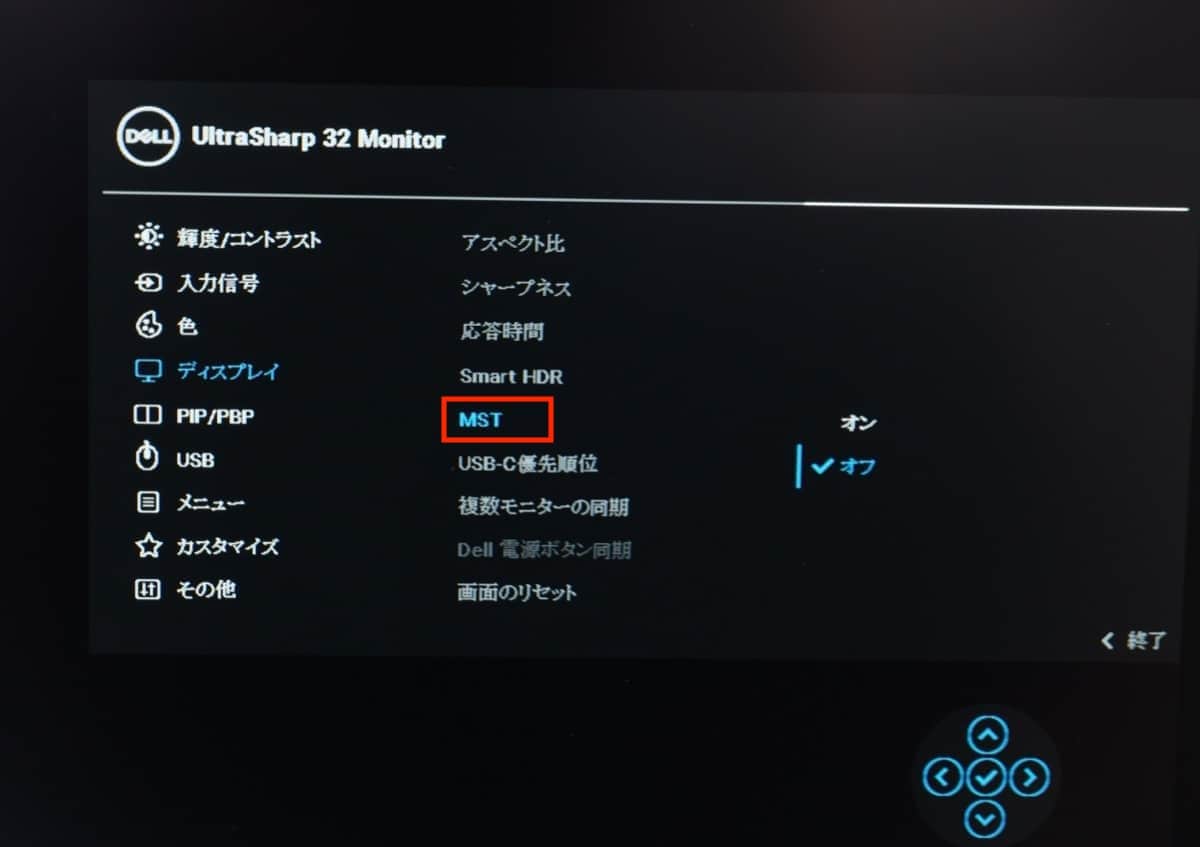

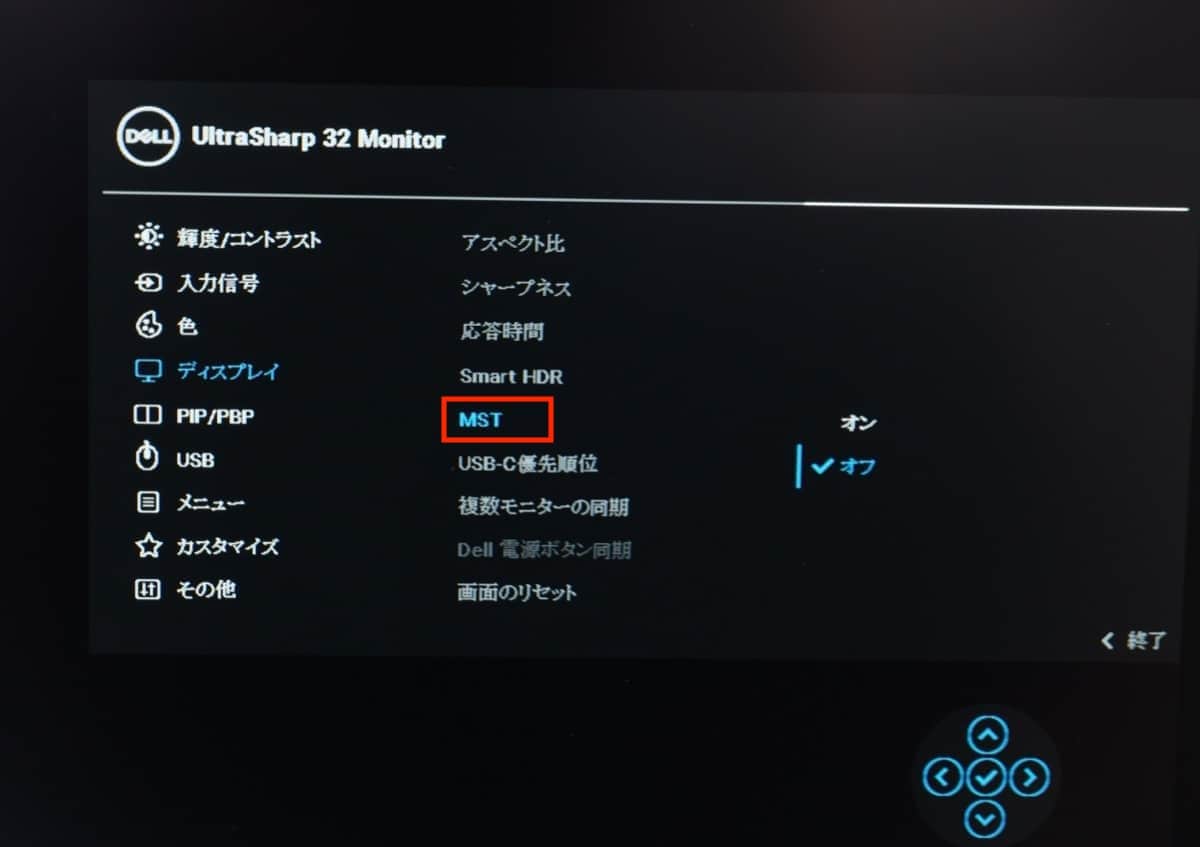

MSTとは、1本のケーブルから複数のモニターに接続できる技術のこと。

ただし、U3223QEのMSTはDisplayPortによるものなので、Macの方は「オフ」でOK。

現在のデイジーチェーンといえば、だいたいMSTを指している。

ちなみにMacがサポートしているのは、Thunderbolt3以降によるMSTのみ

Dellモニターだと、最上位のUPシリーズくらいしか搭載していない

MSTを利用したデイジーチェーンは、2パターンあり、1つはメインモニターのみパソコン側と接続し、2台目以降はケーブルを繋げて出力する。

もう1つは、パソコンとMST対応ハブを接続して、ハブからモニターへの出力が可能だ。

DP=DisplayPort

またDisplayPortは、バージョンにより最大接続数や解像度が変わるため注意しよう。

| バージョン | 最大解像度 フレームレート | 接続台数 |

|---|---|---|

| 1.0 | 1920×1080|フルHD 60Hz | 2 |

| 1.1 | 2560×1600|QHD 2.5K 60Hz | |

| 1.2 | 3840×2160|4K 60Hz | 4 |

| 1.3 | ||

| 1.4 | 7680×4320|8K 60Hz | |

| 2.0 | 15360×8640|16K 60Hz |

一応理論値はこのようになっているが、実際4Kを4台接続するとフレームレートが低下する可能性が高い。

60Hz→30Hzに落ちれば、明確に動作がもっさりするため、1〜2台くらいに留めておくとよいだろう。

そのほか、複数台の出力はグラフィックボードのスペックにもかなり依存する。

結局安定度でいれば、パソコン直結にはかなわないため、PC側の出力ポートが余っているなら無理にデイジーチェーンにする必要はない。

パソコンからUSB-Cケーブルで接続した場合のみ有効な設定。

高解像度:画質を優先

高データ速度:データ転送速度を優先

デイジーチェーン接続したモニターへメニュー設定を同期できる機能。

さきほど解説したが、U3223QEのデイジーチェーンはWindowsユーザーしか使えないため、Macユーザーは「オフ」でOK。

接続ケーブルの選択方法や名前を変更できる。

自動選択をオンにしておくと、モニター側で接続ケーブルを判断してくれる。

ただうまく認識しないことがあったため、オフがおすすめ。

デフォルトは「USB-C 90W、DP、HDMI」の3つに設定されている。

それぞれモニター入力に接続しているケーブル名を指したもの。

ケーブル名だとわかりにくい方は、赤枠内の6つに変更できる。

輝度:画面から発せられる光の量

コントラスト:画面の明暗差

ここはお好みで調整しよう。

※.ただしSmart HDRをオンにしていると、輝度の調整はできない。

輝度とコントラストは、モニター操作よりアプリ操作した方が楽なので上記を参考に。

多くの場合デフォルトの「標準」で問題ないと思うが、一応6種類のモードから選択可能だ。

とくにユーザーカラーはRGBを調整できるため、自分好みのカラーも作れる。

Smart HDRをオフにしている場合のみ、画面の色味を微調整できる。

それぞれの特徴をみていこう。

うっすら黄色みがかかった一番目に優しいモード。

ちなみにこのモニターはパネル自体に低ブルーライトを採用している。

テキストを読むことが多いならこれがおすすめ。

映画視聴向けのモード。

画面全体が青白くなるため、個人的にあまり好きではない。

ゲームに最適化されたモード。

標準からブルーライトカットを除いた感じ。

色味は一番綺麗。

色温度

5000K〜10000Kで自由に設定可能。

値が低いほど黄色みがかった温かい色となり、高いほど青みが強い涼しい色となる。

色空間

sRGB、Rec.709、DCI-P3から選択可能。

それぞれの特徴は以下の通り。

| sRGB | Rec.709 | DCI-P3 |

|---|---|---|

| 表現できる色の範囲が狭い | 色表現に優れている | |

| Webコンテンツはだいたいこれ | HDTV放送 Blu-ray DVD | 高画質な動画 |

| 幅広いソフトと対応している | 対応している機器やソフトが限られている | |

輝度やコントラストの値と色空間の組み合わせにより、画面にちらつきが発生することがある。

その場合、他の組み合わせに変更してみよう。

ユーザーカラー

R=レッド

G=グリーン

B=ブルー

の値をそれぞれ調整可能。

基本的に自動で最適な形式を選択してくれるため、設定不要。

広い色域を表現できる自然な色合い。

普段見慣れているディスプレイ情報は、だいたいRGB形式を採用している。

画面データを節約して処理を早くしたもの。

ゲームや重たい作業時、読み込み速度や遅延が改善される。

例えば、Macでは接続するケーブルにより形式が変わる。

HDMI:YCbCr

その他:RGB

となっており、モニター側を手動で変更すると色味がおかしい画面になってしまう。

自動選択で色味がおかしい場合は、ここを変更してみてね

カラー設定も専用アプリから変更できるから、そっちで調整するのがおすすめ。

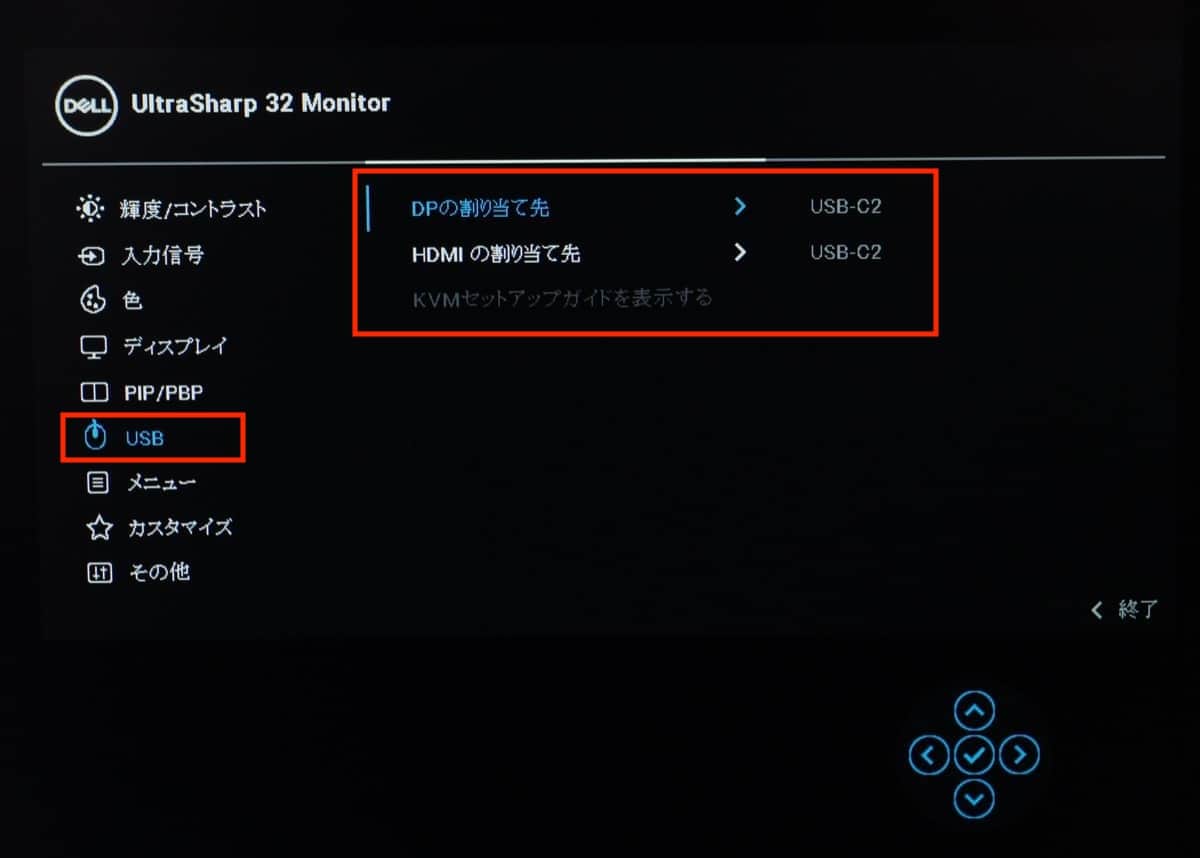

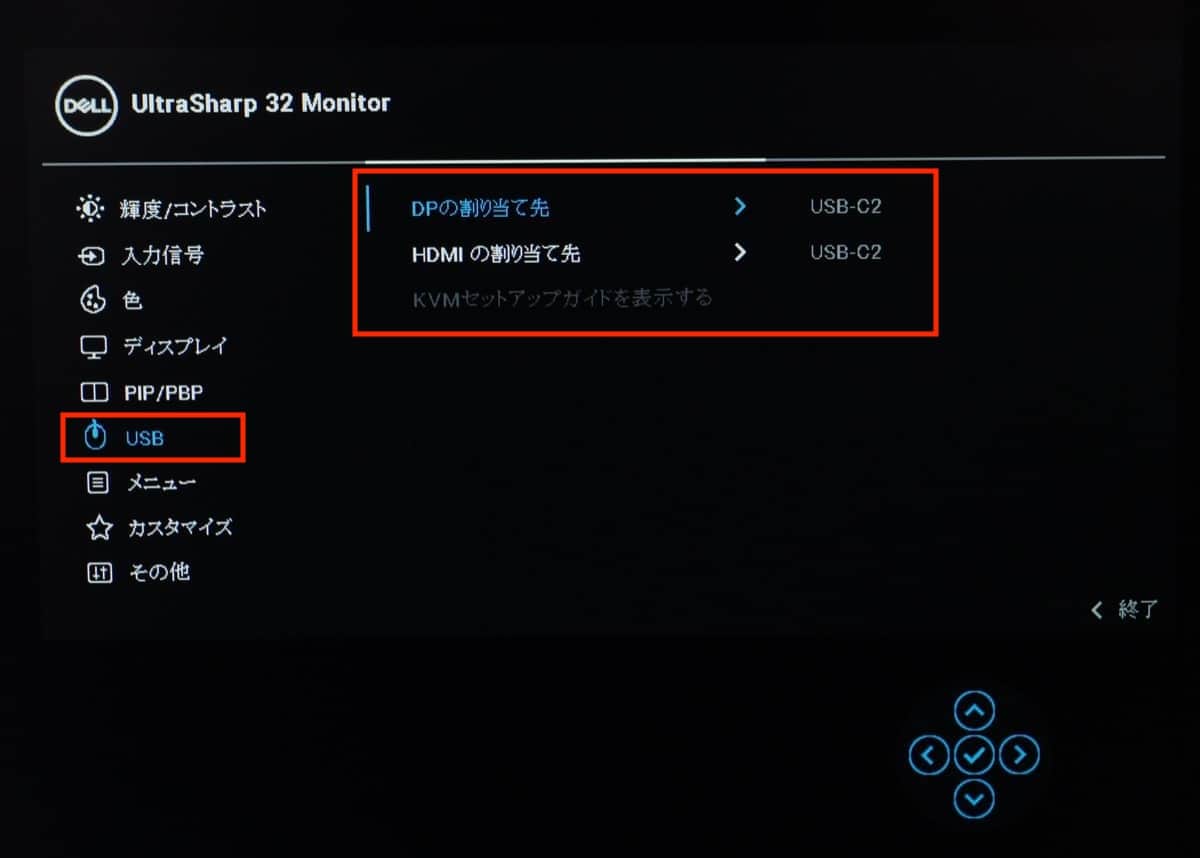

USB設定は、「DisplayPort」と「HDMI」ポートに接続した場合のみ有効な設定。

DisplayPortとHDMIの接続先に以下のUSB-Cポートをどちらに割り当てるか選択できる。

中央:USB-C 90Wポート

右側:USB-C2ポート

例えば、中央に「外付けSSD」右側に「カメラ」を接続した場合、以下のようなイメージとなる。

パソコン①×DisplayPort接続→USB-C1 90W=外付けSSD認識

パソコン②×HDMI接続→USB-C2=カメラ映像

のようにUSB-Cポートの割り当て先を指定できるということ。

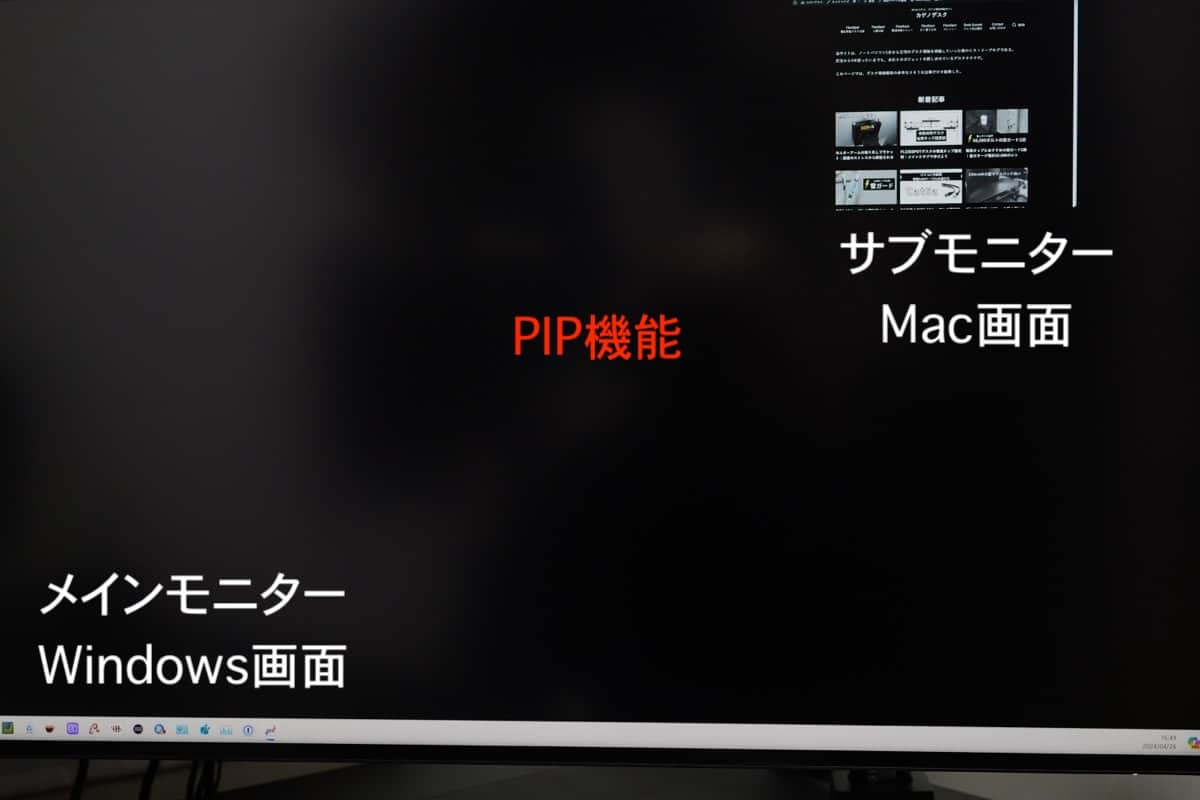

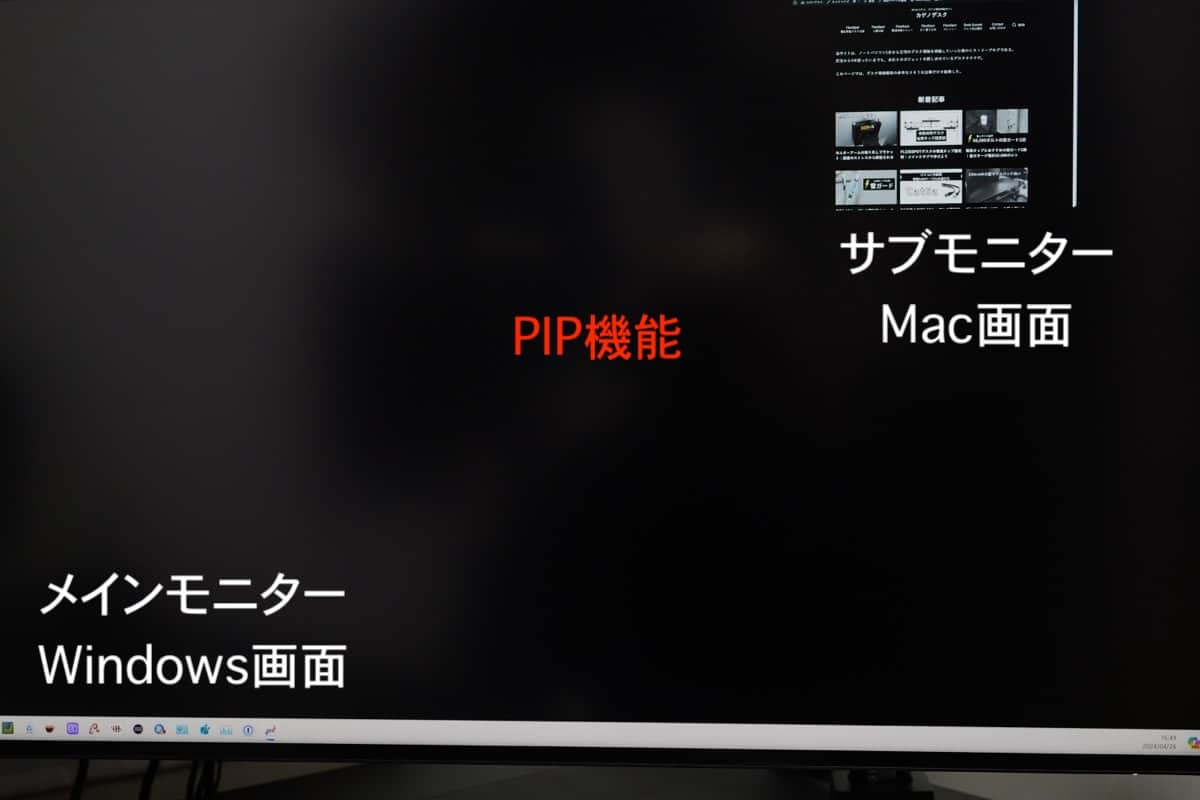

PIP/PBPとは、複数の映像を1画面に表示できる機能だ。

とりあえずここでは、PIPとPBPでどんなことができるのか?

また画面分割との違いを解説する。

Dellモニター専用アプリを利用すると、パソコンから操作できるようになるよ。

アプリの解説は次回書く→書いた。

画面分割は、1台のパソコン画面をモニター上で分割して表示できるもの。

分割数に上限はないが、1画面ごとしか操作できないため、同時作業はできない。

また基本的に操作画面が一番手前にくるため、画面同士の重なりも考慮する必要がある。

PIPは、メイン画面の指定した四隅にサブPCまたはカメラ映像などをワイプ表示できるもの。

基本的に1つしか表示できず、メイン画面と同じサイズにすることはできない。

またサブ画面が一番手前にくるため、メイン画面を最大化すると一部が隠れてしまう。

よくニュースやバラエティ番組などで、現場にスタジオの様子が小さく表示されているのもワイプ機能。

そのほかYouTubeの実況系動画で、操作画面と自分の顔を同時配信することにもよく利用されている。

ワイプサイズは、大小2パターンから選択可能。

メイン画面とワイプはそれぞれ独立して操作できる。

PBPは、最大3台まで異なるデバイスを接続可能。

それぞれ独立して操作でき、画面サイズも自由に変更できる。

ブラウジングしながら資料作成など、マルチタスクに向いている機能。

PIPやPBPで解像度の違うデバイスを接続した場合はどうなるのかしら?

良い質問だね

解像度が低い方に引っ張られるから、できればすべて同じ解像度で揃えよう

リフレッシュレートもかしら?

その通り、リフレッシュレートも低い方で動作するから、最低でも60Hzないと厳しいかな

とくにHDMI接続は、解像度やリフレッシュレートが落ちる場合もあるから注意が必要だ。

PBP表示例

例えば、3台の異なる入力ソースを接続した場合、どちらをサブモニターとして表示するか選択可能。

また2台の場合も接続ケーブルと違う規格が選択されていることもあるため、その場合は手動でケーブルを合わせよう。

Dellモニターと互換性のあるUSB外部スイッチを別途用意した場合のみ、選択可能。

例えば、PC×PC、PC×ゲーム機、カメラ映像の切り替えをこちらから行える。

ただ大抵外部スイッチ本体にも切り替えボタンがあるため、スイッチを手元に置けない場合以外は、利用することはないだろう。

メイン画面とサブ画面を入れ替えられる設定。

例えば、PIP表示の入れ替えは以下のような感じになる。

メインとサブのどちらのスピーカーを利用するか選択できる。

基本はメインスピーカーで良いと思うが、サブの音を拾いたいときは変更しよう。

メインと合わせても良し。

サブだけ強めにするも良し。

カスタマイズは、メニューランチャー用のショートカットや充電の動作を調整できる。

ショートカットキーは5つ割当可能。

メニューランチャーに表示されるため、よく使う項目を設定しておこう。

モニター右下の電源ランプの挙動を設定できる。

ただここでいうオンオフとは、モニターの電源を切った場合であり、スリープモードは含まれない。

さして重要ではないため、デフォルトのままで問題ないだろう。

90W充電は、主にノートPCをモニターに接続している方向けの設定。

これもわかりにくい表現だが、オフモード時はオフがおすすめ。

つまりモニター起動中に給電するため、作業中にノートPCの充電を気にする必要がなくなる。

もちろん90Wで足りるデバイスならという前提。

例えば、最近のMacBook Proは96W以上必要なので、重たい作業時はバッテリーが減る。

スタンバイモードとは、主にパソコンのスリープモードのこと。

その他のUSB充電とは、以下の2箇所のポートを指す。

例えば普段パソコンはスリープモードでつけっぱなしにしている場合、その状態で充電機能を利用したい方は「スタンバイモード時はオン」

作業中のみ充電機能を利用したい方は「スタンバイモード時はオフ」にする。

パソコン側の電源を切ったら、当然モニターの充電機能は使えないからね?

その他の設定は、普段使う項目ではなく、モニターに不具合がでた場合やモニター情報を確認できる。

現在のモニターの情報を確認できる。

DDC/CIは、パソコンにモニター情報を共有できる機能。

これによりモニターを直接操作しなくても、パソコン側からある程度調整ができる。

もともとONになっているはずだが、もしOFFになっていたらONにしておこう。

特に輝度などは、モニター側である程度決めたら、普段はパソコン側で明るさ調整したほうが楽である。

LCDコンディショニングとは、モニターの焼き付き(残像)を軽減するもの。

焼き付きとは、画面の一部が暗くなったり、長時間表示された画像が画面を切り替えても残ってしまう現象。

「はい」を選択

実行中は画面が様々な色に切り替わっていく。

モニター裏のジョイスティックを操作すると元の画面にもどる。

ぶっちゃけモニター開封時しかやっていないけど、焼き付きが起こったことは一度もないから、そんなに気にしてなくていいと思われる

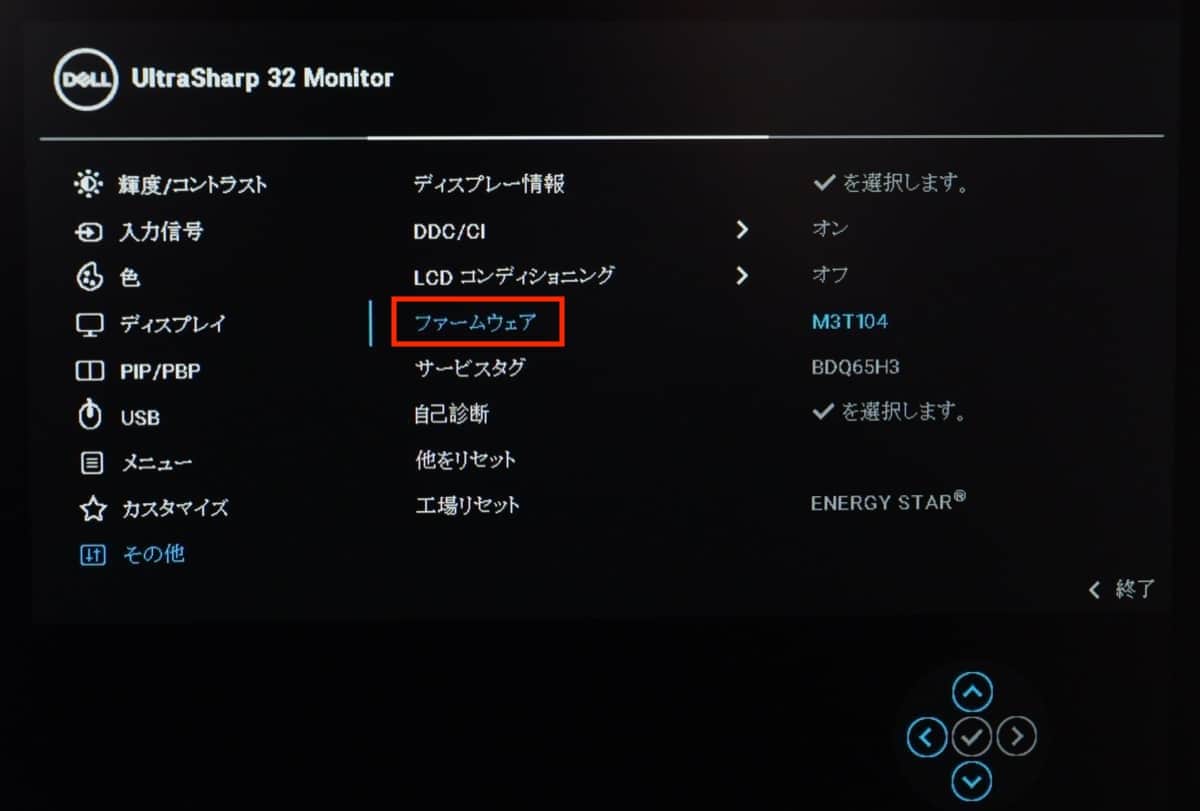

DELLモニターは、たまーにアップデートがある。

公式サイトのドライバおよびダウンロードページから、自分が購入したモデルを検索してみよう。

ダウンロードできるファイルが並んでいるので、現在のバージョンと比較して、アップデートされていれば更新しよう。

アップデートは1台ずつしかできないため、複数モニターを利用している方は注意しよう。

またその際、他のモニターから出力ケーブルを外す必要がある。

普段は使わないが、ここから確認できることだけ覚えておけばOK。

例えばモニターにちらつきが発生した際、モニターが原因なのか、ケーブルの問題なのか、パソコン側の不具合なのか、これまでは色々試す必要があった。

自己診断を使うと画面が真っ白になり、そこでちらつきが発生した場合、モニターが原因だとすぐにわかるようになっている。

ぶっちゃけこれはかなり便利。

入力信号、色、ディスプレイ、メニュー、カスタマイズ、その他の6項目は、それぞれリセット機能がある。

どれもデフォルト設定に戻すもの。

すべての項目をまとめてリセットしたい時は、工場リセットを行おう。

モニター設定と合わせて、MacまたはWindowsの本体側設定もしておこう。

以上、DellのUシリーズモニターの初期設定をすべて解説した。

これまでずっとPシリーズしか使ってこなかったけど、Uシリーズはモニターメニューも設定項目が増えていて、全部の機能を使いこなすには慣れが必要だと思う。

さらにDellには専用アプリがあり、そちらを使うとモニター操作がもっと便利に使えるので、次回また解説する。

Dellモニター関連記事

EIZOモニターの解説はこちら

身長180cm以上におすすめ↑

身長195cm以下の万人向け↓

セール期間|11月4日 23:59まで!!

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

質問や気になる点はこちらからどうぞ

コメント一覧 (8件)

ごめんなさい・・・コメント送信失敗した感じです。

もう一度出します。最近私もU3225QEを購入しました。設定が沢山ありまだよく分からない点がありコメントしてみました。

私はドッキングステーションは持っておりませんのでU3225QEの背面のUSBハブに周辺機器を接続しておりますが(オーディオインターファイス、WEBカメラ、タイムマシン用HDDなど)USBで接続してPD接続にはMacBook Airを接続しています。夜作業が終わりパソコンをスリープモードにするのですがこの時モニターがスタンバイモードに入りますが接続しているUSB機器(オーディオインターファイス、WEBカメラ、タイムマシン用HDDなど)のUSBはオフになる様に設定は出来ないのでしょうか?毎回オーディオインターファイスだけは手動でスイッチでオフにしているのですが結構面倒なのでオフにする設定はないのでしょうか・・・長々と申し訳ございませんがアドバイス頂けたら助かります、どうか宜しくお願い致します。

hana様

まず結論から、モニターのUSBハブのみ電源をOFFにすることはできません。

モニターのUSBハブ接続機器を一括で電源OFFにするには、モニター本体の電源を切るのが手っ取り早いと思います。

この状態であれば、翌日モニターの電源を入れるだけで、スリープ状態のMacが自動認識されます。

モニターの電源を手動で切り替えるのが面倒な場合は、スイッチボットなどの指ロボットを活用して、音声操作で行う方法も良いかと思います。

以上、参考になりましたでしょうか。

よろしくお願いします。

こんにちはアドバイスありがとうございます。

そうですか・・・やっぱり無理なんですね、、、手動でオーディオインターフェースだけはオフにして使います。でもこのモニターはいいですね!買ったよかったと思えるモニターです。ただ唯一デルのサポートの問い合わせが少しややこしいと言いますか面倒なのが残念ですが・・・電話サポートが一番分かりやすいのですが出来ない様ですし・・・モニターは良いのにね。

いえいえ。

いいですよね。

特にU3225QEは私のより1つ新しく、最大120Hz対応ですので、Macをアップデートしても十分主力モニターとして活用できると思います。

確かに現在はややこしくなってますね。

以前は電話対応も可能だったのですが、カタコトの外国人でしたので、複雑な質問はあまり理解してもらえませんでした。

ただ故障時の交換手続きなどの対応は迅速なため、品質とサポートを含めると、モニター主要メーカーの中で一番コスパが良いと思っています。

先日は親切なアドバイス有難うございました。

すみませんまた分からない点が出てきましたので宜しければアドバイスお願い致します。

モニターに向かって左側のポップアップで出てくるハブ(USB CとUSB A)なのですがカードリーダーを刺しても認識しないのです・・・スマホなどの充電は出来るのですがこのハブはカードリーダーや外付けssdなどでは使えないのでしょうか?それとも何か設定が出来ていないのでしょうか?誠に恐れ入りますがアドバイス頂けましたら幸いです。

hana様

いえいえ、お答えできることであれば対応致しますので、気軽にコメントして下さい。

ポップアップ式USBポートに限らず、モニター搭載のUSBハブをパソコン側で活用するには、以下の7番とMacBook Airをモニター付属のUSB-Cケーブルで接続する必要があります。

そのほかのHDMIやDisplayPort接続は、映像と音声信号の伝送専用であるため、USBハブをパソコン側で認識できない仕組みです。

もしすでに7番と接続しているのであれば、なんらかの不具合である可能性があるため、Dellサポートに相談したほうが良いかと思います。

以上、参考になりましたのでしょうか。

よろしくお願いします。

お世話になります。

先程dellからメールが届きまして、内容はモニターの電源を一度offにして再度on

にしてみて下さいとの事でしたのでやってみましたらなんと認識しました!嬉しい!!

お騒がせしました。dellは対応がいいと聞いていたのですがお返事いただけるまで時間がかかる様で

しかも英文なので英語能力の無い私には少し面倒です。今回も有難うございます。

hana様

解決されたようで何よりです。

基本メジャーなモニターメーカーは外資ですので、その辺はちょっと面倒ですよね。

※日本語が含まれていないコメントは投稿できません。(スパム対策)